Blog

-

Orpaillage au Mont-Blanc : quelques pépites

- Par

- Le 23/05/2021

- Dans Antony et autour

Orpaillage au Mont-Blanc : quelques pépites

Depuis l’ouverture du centre de vaccination à Vasarely (le 15 mars) le Conseil municipal se réunit dans la salle du Mont-Blanc. La semaine dernière, innovation incroyable, le Conseil s’est réuni un mercredi ! Il faut dire que cette séance n’était pas vraiment prévue à l’origine, elle a dû être montée rapidement pour approuver dans les temps requis une délibération sur le temps de travail des personnels communaux.

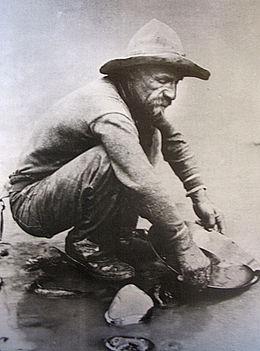

Est-ce la brièveté de ce Conseil (moins de 3 heures) qui a permis de détecter dans le sable de la rivière des interventions quelques surprenantes pépites ?

Comme un coup de tonnerre dans un ciel serin, la première révélation vint de Pierre Médan. Tant qu’il était seulement adjoint aux finances, il se montrait cassant, sûr de lui et dominateur. Mais maintenant qu’il est candidat (remplaçant) au conseil départemental, le voilà plus calme, hésitant même. Interrogé successivement par David Mauger et M. Hobeika sur le cout final d’un emprunt toxique récemment renégocié (8% d’intérêts en 2020 !), il reconnut être incapable de répondre : pensez donc, il lui aurait fallu faire des calculs, peut-être même avec un tableur Excel… C’était Pierrot le flou ?!

Dans la même veine, Jean-Yves Sénant montra une faiblesse inaccoutumée dans sa tentative de réponse à une question écrite d’Isabelle Lajeunie sur l’urbanisme de la zone pavillonnaire. Ne pouvant énoncer clairement que des petits collectifs n’étaient pas illogiques en zone UD s’ils respectaient les prescriptions du plan d’urbanisme, il crut bon de citer une de mes interventions au Conseil en 2013 où je défendais cette position (intervention sur laquelle, 8 ans après, je n’ai rien à retrancher). A cette occasion, il m’affubla du titre de « porte-parole de la liste de gauche ». « Se souvenir des belles choses », la mémoire qui part, tragique… Evidemment, en 2013, il n’y avait pas au Conseil municipal une « liste de gauche », il y avait deux groupes de gauche et je n’étais le porte-parole d’aucun d’entre eux…

Notre maire poursuivit dans le style « C’est pas de ma faute, c’est les autres ! » au sujet du déploiement de la fibre à Antony. Il y a 6 ans, Patrick Devedjian et Véronique Bergerol s'étaient engagés dans leurs promesses électorales départementales à « achever le déploiement de la fibre optique dans toute la ville d’Antony », notamment grâce à l’opérateur que Patrick Devedjian avait choisi, Covage. Comme ce déploiement n’est toujours pas effectif, Jean-Yves Sénant en fut donc réduit à prier l’Autorité de régulation des télécommunications (ARCEP) d’intervenir pour l’aider à tenir avec retard les promesses de son prédécesseur.

Sur les tarifs d’animation musicale, Isabelle Rolland, appelée à secourir Pierre Médan sur une question trop ardue de Sylviane Aschehoug, fit une réponse lumineuse en insistant sur le fait qu’être demandeur d’emploi n’était pas, en soi, un indice de fragilité économique, au contraire de l’allocation du RSA. Eh oui, il y a 5 ans c’était justement notre argument pour obtenir un tarif réduit au Sélect pour les allocataires des minima sociaux : preuve tardive de l’efficacité de notre stratégie d’opposition d’influence ! Comme désormais notre combat est le taux d’effort intégral, tous les espoirs nous sont donc permis pour 2025 !...

Le Conseil municipal eut à délibérer sur la création d’un conseil antonien des Européens où les notions élémentaires de géopolitique ont été un peu bousculées. En effet, la délibération évoquait à la fois les « peuples européens voisins et amis » (donc sans doute avec les Britanniques et les Suisses en tant que voisins et avec les Arméniens et les Libanais comme amis) mais aussi la « citoyenneté européenne » (ce qui implicitement ne concerne que les états membres de l'Union européenne). De plus, le document annexé à la délibération était illustré par 50 drapeaux dont ceux du Vatican, de la Turquie et de la Russie : « Adieu vieille Europe, que le diable t’emporte »… La réponse fut apportée en séance par Rosa Dumoulin, on en resterait à l’Union européenne, les voisins et amis attendront.

En fin de conseil, Jean-Yves Sénant fit à l’auditoire une surprise au double effet : premièrement, il confirma la prochaine ouverture rue du Bourgneuf d’une maison médicale avec de jeunes généralistes et dans la foulée il a annoncé que ces derniers exerceraient en secteur 1, « en tout cas au début ». C’est quoi le début : deux ans ?

23/05/21

-

Pourquoi je me présente à l’élection départementale ?

Pourquoi je me présente à l’élection départementale ?

Pour 3 raisons.

Les Hauts-de-Seine sont mon département, je le connais bien et j’ai envie de l’améliorer. J’habite Antony depuis 20 ans, mon épouse y est née. J’ai aussi étudié à Sceaux, enseigné à Châtenay-Malabry et travaillé à Clamart et au Plessis-Robinson. Membre de Citoyens à Antony de 2007 à 2020, responsable du journal Agora, j’ai suivi en particulier les questions d’urbanisme, de transports, de culture, à la fois à Antony et à l’intercommunalité de l’époque (CAHB). J’ai été conseiller municipal d’Antony dans l’opposition en 2013-14 et, étant susceptible de le redevenir à la première vacance dans le groupe Antony terre citoyenne, j’entretiens mes compétences d’opposant à Jean-Yves Sénant.

En effet, je veux faire avancer la justice sociale et le virage écologique responsable. A Antony comme dans la globalité d’un département aussi riche que les Hauts-de-Seine, nous avons l’obligation morale de protéger les plus fragiles en les aidant à se loger dignement, à instruire leurs enfants, à surmonter les accidents de la vie. Et face à l’enjeu climatique et écologique, je milite pour des changements radicaux dans nos modes de vie, accessibles à tous, mais sans dogmatisme aucun : ainsi, je ne rejette pas l’énergie nucléaire.

Je veux servir, pas me servir. Je ne cherche pas à faire une carrière dans la politique, ni à cumuler comme certains les mandats successifs ou simultanés d’élu municipal, régional et départemental : j’ai pris l’engagement de ne pas siéger au conseil municipal si je suis élu conseiller départemental. Par-dessus tout, je souhaite être utile : j’ai œuvré dans des équipes de soins de personnes blessées ou malades pendant plus de 40 ans, je veux désormais contribuer collectivement à la santé morale de mon département et au bien-être de ses habitants.

Voir le site de campagne sur : Antony : le 92 devrait être plus humain et plus vert (92-humain-et-vert.fr)

-

Vaccination des assesseurs : pourquoi attendre ?

- Par

- Le 03/05/2021

- Dans Antony et autour

Dans 7 semaines auront lieu des élections (régionales et départementales). Le Conseil scientifique propose aux maires de faire tenir les bureaux de vote par des assesseurs complètement vaccinés contre la Covid-19. Oui et ensuite ?... En Ile-de-France, le maire de L’Haÿ-les-Roses « anime un groupe de réflexion » depuis la mi-avril, sans résultats apparents. En revanche dans le Gers, pour que la vaccination puisse être complétée d’ici la mi-juin, le Conseil départemental a commencé à vacciner le weekend dernier des citoyens pressentis pour assurer la tenue des bureaux de vote : bravo !

Mais à Antony ? On ne sait pas… Peut-être le maire a-t-il incité, facilité ou organisé la vaccination des conseillers municipaux (qui sont appelés à présider les bureaux) ? Mais il faut aussi au minimum un vice-président et deux assesseurs pour chaque bureau. Si nous avions un maire prévoyant, il aurait déjà demandé aux présidentes des groupes municipaux d’opposition une liste d’assesseurs potentiels déjà vaccinés et une liste d’assesseurs potentiels à vacciner. Mais peut-être que Jean-Yves Sénant, en démocrate 2.0, envisage-t-il des bureaux de vote avec uniquement des assesseurs de son sérail ?

03/05/21

Mots-clés : Pandémie, élections, vaccination, Covid-19

-

Aménagement du quartier Jean-Zay : décryptage

- Par

- Le 20/03/2021

- Dans Antony et autour

Avez-vous vu la vidéo sur le futur aménagement du quartier Jean-Zay ? C’est effectivement dispensable mais si vous avez un peu de temps à perdre il y a quelques passages savoureux.

Bien sûr, tout n’est pas risible. Cela débute même par une intervention de Jean-Yves Sénant expliquant que le quartier Jean-Zay s’appelle ainsi parce qu’il remplace la résidence universitaire Jean-Zay… On sent le vent de l’Histoire nous traverser : avoir un maire aussi brillant, quelle chance ! Evidemment, on aurait pu imaginer qu’il rappelle que Jean Zay, ministre radical de l’Education nationale du Front populaire, a été assassiné par la Milice en 1944 parce que juif. Mais fi de ces détails, Jean-Yves Sénant n’est pas un homme du passé ! D’ailleurs, il chérit tellement l’histoire en général et celle de la résidence universitaire en particulier qu’il les couvre de voiles pudiques mais nous avons déjà eu l’occasion d’en parler ici-même…

Suit un film de 4 minutes supposé illustrer le futur quartier. Première curiosité : un seul vélo représenté, immobile d’ailleurs, cela fait vraiment peu pour un espace dédié aux mobilités douces ! Surprise ensuite : la mixité a été oubliée aussi, les personnes figurées sont essentiellement des jeunes femmes blanches, quelques hommes, pas de vieillards, peu d’enfants, pas de poussettes, pas de Noirs – enfin si, un, toujours le même, sur plusieurs plans, les quotas sont stricts. Incohérence climatique enfin : tout ce beau monde discute sous des cerisiers en fleurs, nous sommes certainement fin mars, d’ailleurs la végétation du Parc de Sceaux n’a pas encore daigné éclore sur les vues aériennes, sauf que les érables du quartier sont largement en feuilles et les habitants en T-shirts et robes légères comme en juin ! Bref, un docu-publicitaire bon marché.

Les interventions de J-Y Sénant et du Président Berger ramènent le spectateur dans la réalité ou plutôt elles tentent de le faire. Quand la journaliste évoque les équipements publics du quartier, l’autosatisfaction du maire la foudroie : « Une crèche, une école, une médiathèque, c’est déjà pas mal ! ». Il n’insiste d’ailleurs pas trop sur la cour de cette école en terrasse et sur le calendrier qui prévoit que les logements seront livrés fin 2023 et la médiathèque en 2025… Jean-Didier Berger le rejoint dans sa projection temporelle et présente la ligne du tram T10 comme desservant la gare du Grand-Paris-Express de Clamart alors que son terminus de 2023 n’ira guère au-delà de l’hôpital Béclère…

En ces temps de confinement, nous ne sommes pas autorisés à aller au théâtre mais nos édiles font tout leur possible pour que l’on croie être au cirque.

20/03/21

Mots-clés : Antony, Résidence universitaire, Jean Zay, Jean-Yves Sénant, Jean-Didier Berger

-

Souvenirs de 30 ans d'armée

- Par

- Le 20/03/2021

- Dans Ailleurs

Je me souviens que lors de son pot de départ, Daniel P. a dit qu’il avait essayé au cours de son exercice professionnel d’être honnête avec ses patients, avec ses confrères cliniciens, avec le Service, mais qu’il avait l’impression que le Service n’avait pas été très honnête avec lui.

Je me souviens que Dominique J. s’était vu communiquer comme dernière notation « officier sans parole, ne tient compte que de ses intérêts » parce qu’il quittait le Service par anticipation.

Je me souviens du gestionnaire d’un hôpital des armées qui ne savait pas « au juste » ce que c’était que l’ONDAM (l’objectif national des dépenses d’assurance-maladie) ; je me souviens aussi que son médecin-chef ne connaissait pas le montant du budget de son établissement.

Je me souviens d’un médecin général qui avait coutume de désigner à chaque visiteur l’interlocuteur qui venait de quitter son bureau comme « ce petit trou du cul ».

Je me souviens que, lors du choix final d’un concours hospitalier, j’ai pris un poste qui ne me plaisait pas beaucoup pour arranger mon concurrent arrivé second et qu’il ne me l’a jamais pardonné.

Je me souviens que la première fois où j’ai posé le pied sur un bâtiment de guerre, je ne savais pas saluer à la coupée.

Je me souviens d’un pharmacien général qui a réussi à faire toute une mission d’audit sans jamais régler le prix de ses repas.

Je me souviens d’un match de water-polo à Ziguinchor au cours duquel le Professeur M. a marqué deux buts.

Je me souviens d’un pharmacien-chef qui confondait le Voltarène et le Vogalène ainsi que la maladie de Behçet avec une supposée maladie de K7.

Je me souviens du directeur du service de santé de Villacoublay qui brancardait lui-même les blessés évacués du Liban pour pouvoir passer à la télévision.

Je me souviens du jour de la Première guerre du Golfe où j’ai établi la formulation de la solution décontaminante polyvalente pour toxiques de guerre ; je me souviens qu’elle est restée gravée dans le marbre des instructions officielles pendant 15 ans avant qu’on ne s’aperçoive qu’elle était inefficace sur l’ypérite.

Je me souviens du discours du Professeur R. lors de son pot de départ où il expliquait qu’il ne voulait pas passer du compromis à la compromission.

Je me souviens de : « Le Président Arafat est dans un état stable ».

Je me souviens d’un ancien Premier ministre qui discutait avec son médecin traitant de la pluie et du beau temps dans le hall du Val-de-Grâce.

Je me souviens qu’à Noël 1989, avec l’Elément médical militaire d’intervention rapide et le 1er Spahis, j’ai réveillonné avec du jambon et des chips mais aussi avec du champagne, en attendant de partir pour Timisoara ; je me souviens que nous ne sommes finalement jamais partis.

Je me souviens de : « Putain, Edouard, vous savez où ils vous envoient ? » du Professeur V. lorsqu’il a reçu le message me désignant pour la première partie de la saison thermale à l’hôpital François-Maillot de Vichy alors que j’étais supposé partir à Beyrouth.

Je me souviens de la nuit irréelle du 31 décembre 1999 où, à minuit, comme tous les chefs de services de Sainte-Anne, je vérifiais le fonctionnement de tous les matériels électriques, alors que les bâtiments de la Force d’action navale faisaient retentir leurs sirènes sur la rade.

Je me souviens que, pendant trois semaines au préparatoire du Val-de-Grâce, nous avons synthétisé, purifié et conditionné du bleu de Prusse pour traiter un militaire libanais intoxiqué par un yaourt au thallium.

Je me souviens de la première importation d’Ambisome depuis les Etats-Unis au cours de la Première guerre du Golfe et des difficultés de transport à cette époque.

Je me souviens du local d’Aviation sans frontières à Orly-Sud où nous allions apporter des médicaments périmés pour l’hôpital Girard et Robic de Tananarive.

Je me souviens qu’on m’a demandé ce que je pensais du tsunami à l’oral du concours du Contrôle général des armées.

Je me souviens des coquetels à la résidence du Cap-Brun avec les attachés navals étrangers ; je me souviens de celui où j’avais 24 heures d’avance, m’étant trompé de date.

Je me souviens du défilé du 14 juillet 1976 où, après quatre mois de sécheresse, la pluie a détrempé nos tenues et fait rouiller nos épées.

Je me souviens qu’après une prise d’armes du 11-Novembre sur la place des Terreaux, nous avons défilé au milieu du chantier du métro en chantant une paillarde ; je me souviens que le médecin en chef G., commandant en second de l’Ecole, nous a engueulés ensuite mais ne nous a pas punis.

Je me souviens qu’à l’Ecole, les sous-officiers nous faisaient la guerre pour que nous soyons en tenue réglementaire ; je me souviens que le Directeur de l’Ecole portait toujours des chaussures à boucle lors des prises d’armes, je me souviens aussi d’un capitaine de compagnie avec des chaussures marron qui est devenu plus tard une référence mondiale dans le traitement des brulés.

Je me souviens de l’adjudant-chef L. qui comptait les rouleaux de papier hygiénique avant le départ pour le stage de haute montagne.

Je me souviens d’une patiente infectée par le VIH qui insistait sur sa contamination transfusionnelle, ne voulant pas être confondue avec « tous ces débauchés ».

Je me souviens que pour instaurer un traitement par thalidomide, il fallait que la patiente signe un engagement de contraception ; je me souviens des difficultés rencontrées avec une religieuse et aussi avec un transsexuel.

Je me souviens de cette maman séropositive qui est venue spécialement à la pharmacie de l’hôpital pour dire que son bébé n’était finalement pas contaminé.

Je me souviens des réunions du Bureau d’hygiène navale du Port de Toulon où on discutait à perte de vue de l’inutilité évidente d’une pièce « Fumeurs » au sein de la Pyrotechnie.

Je me souviens des difficultés que j’avais à distinguer les conditions d’exercice d’un fusilier de celles d’un fusilier-commando lorsque j’ai siégé pour la première fois au Conseil de santé.

Je me souviens des cours de pharmacologie à l’Ecole des personnels paramédicaux des armées et des élèves légionnaires allemands qui avaient du mal à prononcer les noms des médicaments.

Je me souviens du temps que prenait Philippe P. pour noter ses adjoints, de ses hésitations et de ses scrupules ; je me souviens qu’à chaque fois que j’ai eu à mon tour à noter des collaborateurs, je me suis demandé ce qu’il aurait écrit.

Je me souviens du carré de Sainte-Anne où Pierre de R. nous parlait de la dégustation des vins sophistiqués et Guy D. de ses préoccupations identitaires récurrentes.

……..

-

La guerre des poubelles à Vallée-Sud-Grand-Paris

- Par

- Le 19/03/2021

- Dans Antony et autour

Il y a trois mois, je rapportais ici l’ambiance détendue qui régnait lors des conseils territoriaux de Vallée-Sud-Grand-Paris (VSGP), en m’interrogeant toutefois sur la pérennité de cette tendance. Depuis lors, on ne peut que constater la crispation des débats. Elle s’était déjà manifestée le mois dernier quand le Président Jean-Didier Berger avait coupé le micro d’un conseiller municipal clamartois qui avait eu l’outrecuidance de poser une question orale un peu différente du texte transmis auparavant (eh oui, la démocratie a ses limites à VSGP et pour poser une question orale il faut le faire par écrit !). On avait entendu aussi le maire de Châtenay-Malabry taper du pied parce que David Mauger (Antony Terre citoyenne) avait la prétention de présenter sa candidature au Conseil de surveillance de la Société d’économie mixte d’aménagement du quartier chatenaisien « Parc-Centrale » limitrophe d’Antony. Hier, l’ambiance s’est encore dégradée… En cause l’argent des poubelles.

La question de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères (TEOM) a en effet commencé à se manifester le 16 décembre quand David Mauger s’était interrogé publiquement sur le taux de cette taxe (5%) qui rapporte un excédent de recettes considérable par rapport aux dépenses de fonctionnement : simplement 12 millions d’euros, soit 6 millions en tenant compte des dépenses d’investissement, une paille ! A l’époque J-D Berger avait admis cet excédent mais le justifiait par la prévision de dépenses futures et par une tolérance administrative de 15% d’excédent. David s’était alors abstenu sur cette délibération qui avait été adoptée à la quasi-unanimité.

Par la suite, un conseiller territorial de Clamart, sans doute fin juriste et financier avisé, avait évalué l’excédent à 5,4 millions et pointé des jugements récents qui avaient condamné des intercommunalités à rembourser plusieurs années de TEOM aux habitants et entreprises au motif que les recettes de cette taxe excédaient les dépenses correspondantes. Plusieurs conseillers territoriaux, rejoints par une trentaine de conseillers municipaux (dont ceux d’Antony Terre citoyenne) avaient alors demandé le 5 février à J-D Berger le retrait de cette délibération potentiellement dangereuse pour les finances du territoire en transmettant une copie de la demande au Préfet. Ce dernier avait immédiatement demandé le retrait de la délibération, sauf à ce que VSGP fournisse des éléments complémentaires, ce qui semble avoir été fait même si ces éléments restent mystérieusement non disponibles… Finalement le Préfet a décidé le 4 mars de ne rien décider et, dans une lettre truffée de conditionnels, il laisse le Conseil de territoire se débrouiller avec un excédent qui ne serait plus que de 1,6 million (si l’on peut dire...).

La question revient donc en séance hier. Personne n’est d’accord sur le sens de la missive du Préfet : si les conseillers lanceurs d’alerte persistent, J-D Berger considère qu’il a la preuve qu’il a raison et que les conseillers territoriaux rebelles doivent donc faire amende honorable (on sent qu’il leur demanderait bien de se présenter devant lui en chemise et corde au cou si la séance était publique mais en distanciel ça le fait moins…). J-D Berger mentionne que dans les couts d’investissement supplémentaires figure l’achat d’une parcelle de terrain en limite du bois de Verrières destinée à un démonstrateur écologique ; hélas personne ne relève que dans le rapport de présentation d’une délibération de la même séance il est écrit en toutes lettres que « la surface de la partie constructible de la parcelle M 17 que l’EPT va acquérir au département est insuffisante pour accueillir l’ensemble des équipements constituant le démonstrateur » et qu’il faudra donc préempter d’autres parcelles voisines dans plusieurs années… Comment mieux dire que cet achat est pour le moment une opération strictement foncière et donc avec un rapport très ténu avec le traitement des ordures ? Comment ne pas comprendre que l’excédent de la TEOM ne contribuera pour les prochaines années qu’à alimenter une cagnotte de précaution ? En tout cas, ce sujet a suffisamment déstabilisé le Président Berger pour qu’il oublie de faire voter le compte-rendu du précédent conseil territorial…

19/03/21

Mots-clés : Vallée-Sud-Grand-Paris, Jean-Didier Berger, Taxe d’enlèvement des ordures ménagères

-

Quand Jean-Yves Sénant réécrit l'histoire

- Par

- Le 05/02/2021

- Dans Antony et autour

Dans Vivre à Antony de février, Jean-Yves Sénant signe une fresque historique sur la Résidence universitaire Jean-Zay. Mais certains pourraient bien lui reprocher des raccourcis audacieux dans sa progression chronologique.

Ainsi, sur la période 1980-2009, J-Y Sénant affirme à propos de la Résidence universitaire d'Antony (RUA) : "l'Etat, quel que soit le Gouvernement, faisait la sourde oreille, il n'en voulait plus". Qu'il ait oublié qu'en 1995 François Bayrou, alors ministre de l'Education nationale, décida le maintien (qu'il voulait durable) de la RUA, passe encore mais qu'Eric Arjona, le conseiller municipal délégué à l'aménagement, ancien adhérent du MoDem, soit atteint de la même amnésie sélective, c'est absolument ahurissant !

Mais nous ne sommes au bout de nos surprises. Rien, pas un mot, sur l'intervention machiavélique de Patrick Devedjian de 2004. Rappelons que le mentor de Jean-Yves Sénant profita à ce moment-là d'être à la fois Ministre des libertés locales et Président de la Communauté d'agglomération des Hauts-de-Bièvre pour faire adopter subrepticement un article de loi "sur mesure" autorisant le transfert gratuit des résidences universitaires aux intercommunalités intéressées. Dans ce cas, l'omission est plus compréhensible : Patrick Devedjian n'avait pas été assez habile dans sa rédaction légistique et la RUA n'étant pas propriété de l'Etat mais du CROUS échapa provisoirement à ses visées destructrices.

On le sait, la plus grande partie de cette RUA a été détruite. Mais l'ignominie du forfait n'autorise pas à cacher les responsabilités des acteurs.

05/02/2021

Mots-clés : Antony, Jean-Yves Sénant, résidence universitaire, RUA, Jean-Zay

-

Impressions Conseil Sénant

Le 3 décembre 2020 le conseil municipal d’Antony s’est réuni à Vasarely à huis clos mais retransmis sur Internet. Voici les impressions parfaitement subjectives que j’en retire : les nymphes de la démocratie et de l’intelligence ont été invoquées à plusieurs reprises mais elles se sont bien gardées d’apparaitre…

La démocratie a été en effet fort malmenée et par Jean-Yves Sénant en premier lieu. Ayant reçu du Conseil municipal d’Erevan, qui chapeaute notre ville jumelle arménienne, une lettre du 20 octobre destinée par ses auteurs aux conseillers municipaux d’Antony, il a omis d’en faire part aux élus des minorités qui l’ont donc découverte le 27 novembre dans les documents préparatoires du Conseil. Plus d’un mois plus tard ! La démocratie passera, comme le café…

Stéphanie Schlienger, qui s’était déjà illustrée il y a peu à contretemps au Conseil de territoire, a confirmé, et ses difficultés à gérer un calendrier, et son mépris de la démocratie représentative : interpellée par l’opposition sur le fait qu’une des mesures qu’elle présentait au vote du conseil municipal apparaissait déjà comme actée dans Vivre à Antony diffusé depuis une semaine, elle n’a pas songé à expliquer sa bourde mais l’a revendiquée au contraire de façon agressive !

Dans le même genre, l’adjoint chargé de la prévention, plutôt que d’argumenter en réponse aux critiques des conseillers d’opposition sur le rapport coût/efficacité de la vidéosurveillance, s’est contenté d’une sortie définitive : « on ne vous confiera jamais la sécurité des Antoniens ». Mais qui est ce « on » ? Si c’est un « on » de majesté, il est évident que M. Aït-Ouaraz ne peut pas « confier » la délégation qu’il a reçue du Maire à quiconque : il doit l’assumer. Mais si ce « on » représente les électeurs antoniens, alors le « jamais » est de trop, il serait prudent de ne pas insulter l’avenir…

L’adjoint aux finances, Pierre Médan, se distingua par deux réparties. Il crut nécessaire de manifester son irritation face à la longueur des débats sur les décisions d’intersessions ; quel dommage qu’il ait lui-même, aussitôt après, fait perdre un temps conséquent à l’assemblée communale parce que son Powerpoint ne démarrait pas. Il fut un temps où, pour enseigner en Sorbonne, on devait maitriser son propos sans support… Plus tard, interrogé par Isabelle Lajeunie, il n’a pas trouvé de meilleure réponse que : « c’est une question tellement bête ». Dévaloriser ses interlocuteurs est effectivement plus rapide que des explications mais c’est moins respectueux de la démocratie.

« Antony, ville intelligente » fut le second leitmotiv de ce Conseil. Leitmotiv contrasté, voire négatif, puisque nous en étions alors aux premiers jours de la cyber-attaque qui paralyse aujourd’hui encore, un mois après, les systèmes informatiques de la mairie !

Parlant de carte scolaire, l’adjointe à l’éducation dut ainsi reconnaitre que la dite carte était tenue à la main en l’absence de logiciel adapté.

On tenta aussi de débattre d’une « solution intégrée de sécurité urbaine » mais sans parvenir à déterminer s’il s’agissait d’horodateurs communicants, de jalonnement dynamique de stationnement ou de vidéosurveillance à reconnaissance faciale ; la réponse apportée en séance fut que le Conseil municipal n’était pas compétent puisque cela relevait des pouvoirs de police du Maire ! Circulez, y a rien à voir ! L’adjoint à la prévention se félicita toutefois des « performances » de la vidéosurveillance avec un taux d’élucidation « assez important », sans daigner fournir des données plus précises, et il se garda bien d’insister sur le fait que, ce bijou qui comporte une caméra pour 60 Antoniens n’empêche ni les morts par délinquance routière (Cf le drame de La Fontaine le 17 juillet dernier) ni les agressions (Cf l’attaque au couteau de Guillebaud le 12 décembre).

La démocratie plus l’intelligence c’est la responsabilité politique. Ce jour-là, elles ont manqué.